本文

妊婦のための支援給付及び妊婦等包括相談支援事業について

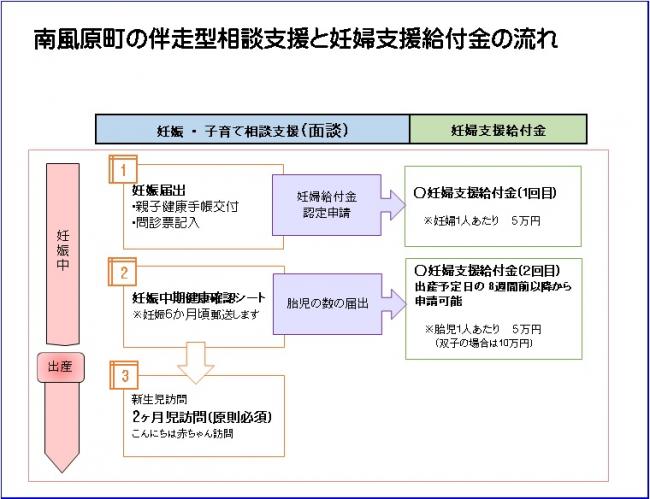

妊娠期から子育て期まで一貫して身近で相談に応じる伴走型相談支援(妊婦等包括相談支援事業)の充実を図るとともに、経済的支援として妊婦支援給付金(妊婦のための支援給付事業)を支給します。

※令和5年度以降、出産・子育て応援給付金として支給していましたが、子ども子育て支援法の改正により、令和7年度より妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)となります。(令和7年3月31日生まれまでは従来の出産・子育て応援給付金として支給します。)

事業の内容

令和7年4月より、妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には、「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊娠期から子育て期にかけて安心して生活・育児ができるように、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援「妊娠届出時・妊娠6~8か月頃・出生後の面談等」)による面談と一体的に実施します。

事業の流れ

(妊婦支援給付金)対象者および通知時期・通知方法

すでに面談を受けられている方については、妊娠中期健康確認シートと申請書のご案内を郵送します。

※お手元に申請書が届いた方は、妊婦支援給付金の対象者となります。

- 妊婦支援給付金(1回目)(妊娠届出後)・・・妊婦1人あたり5万円相当(申請者および口座名義は妊婦・出生児の母の名義。)

- 妊婦支援給付金(2回目)(出産予定日8週間前以後)・・・令和7年4月以降に生まれた乳児一人あたり5万円相当※双子なら10万円相当(申請者および口座名義は妊婦・出生児の母の名義。)

|

対象者 |

対象給付 |

通知時期・通知方法 |

|---|---|---|

|

令和7年3月31日以前出生の子どもの養育者 |

子育て応援ギフト |

2か月児訪問等の面談時 |

|

令和7年3月31日以前に妊娠届出をされた妊婦で出産応援ギフトの申請を令和7年3月31日までに行っていない方。 |

妊婦支援給付金1回目 |

個別でご連絡を行い、直接手渡しかご郵送いたします。 |

|

令和7年4月1日~に妊娠届出をされた妊婦 |

妊婦支援給付金1回目 |

妊娠届出時、妊婦給付認定申請書を手渡します。 |

|

令和7年4月1日~に妊娠届出をされた妊婦で出産予定日8週間前以後を迎えた妊婦 |

妊婦支援給付金2回目 |

妊娠6-8月か月の妊娠中期健康確認シート郵送時に胎児の数の届け出書を同封するか、2か月児訪問時に申請書を手渡します。 |

| 令和7年3月31日以前に妊娠届出をされた妊婦で出産応援ギフトを支給されているが、子育て応援ギフト(妊婦給付支援金2回目)を支給されていない妊婦 | 妊婦支援給付金2回目 |

個別でご連絡を行い、妊婦給付認定申請書と胎児の数の届け出書を2か月児訪問時に直接手渡しするかご郵送いたします。対象と思われる方で内容についてご確認したいことがございましたら、国保年金課健康づくり班までご連絡お願いいたします。 |

※他市町村で親子(母子)健康手帳を受け取った後、転入された妊婦の方は、案内が送付されない可能性があります。

妊婦情報の登録を行いますので、本人確認資料と母子手帳をご持参のうえ、国保年金課健康づくり班(ちむぐくる館内)窓口までお越しください。

(妊婦支援給付金)支給対象者

- 申請日時点で南風原町民である方

- 令和7年4月以降に妊娠届を提出し、妊婦給付認定申請を行った方(妊婦支援給付金1回目)

※妊娠届を提出後、妊娠を継続していない方も対象となります。 - 令和7年4月以降に妊娠32週を迎え、胎児の数の届出書を提出した方(妊婦支援給付金2回目)

- 妊娠届出時・出生後の面談を終えられた方(原則)

- 本町からの案内に従って申請書等を提出した方

- 転入者の場合、転入前の自治体で妊婦支援給付金や国の出産・子育て応援給付金にあたる給付金を受給していない方

(電子マネー、子育て応援クーポン等を含む)

(妊婦支援給付金)申請時提出書類

- 妊婦給付認定申請(1回目)・胎児の数の届出書(2回目)

※他の市区町村で1回目を給付されている場合は、胎児の数の届け出書の際に

南風原町での妊婦給付認定申請を行ってもらう必要があります。 - 本人確認書類マイナンバーカード、運転免許証)の写し(A4サイズでのコピー等)。

- 受取口座確認書類(通帳、キャッシュカードなど)の写し(A4サイズでのコピー等)。

- 妊婦給付認定申請(1回目):妊娠を確認できる書類(医師等が胎児の心拍を確認したことがわかるもの)

(医療機関発行の妊娠証明書や母子健康手帳「妊娠の経過(P26-P27)」欄の写し等)

妊婦給付認定申請(2回目):出産予定日8週間前を確認できる資料か出生児を確認できる書類

(医療機関発行の出産予定日が分かる資料、出生届や母子健康手帳「出生届出済証明(P1)」欄の写し等)

妊婦のための支援給付金・妊婦等包括相談支援事業について [PDFファイル/266KB]

よくある質問(Q&A)

Q1.「出産・子育て応援給付金」と「妊婦支援給付金」でもらえる金額は変わりますか?

A.これまでの「出産・子育て応援給付金」と支給される金額は同じです。

Q2.妊婦の旧姓の口座でも、給付を受け取れますか?

A.入金の間違いや振り込みできない事態を防ぐため、申請する前に金融機関で名義の変更をお願いします。

Q3.夫が申請者になれますか?

A.妊婦本人が申請者となります。妊婦のみ申請の対象です。

Q4.夫など別名義の口座へ振込することは可能ですか?

A.別名義にはできません。申請者(妊婦)の口座のみ振込み対象です。

Q5.妊娠届を提出後に流産などで妊娠を継続しなった場合も支給対象になりますか?

A.妊婦支援給付金(1回目)と妊婦支援給付金(2回目)の両方の申請ができます。

(妊娠の届出前でも、医師による胎児の心拍の確認がされた後の流産は同様に対象となります)。国保年金課健康づくり班(ちむぐくる館内)にご相談ください。

Q6.他の市町村で妊娠または出産後に南風原町に転入しました、申請はどうなりますか?

A.全国一律の制度のため、他の市町村で給付金等を受給した場合は、南風原町では申請できません。

他の市町村で妊娠・出生届を提出したが、給付金を受給していない場合、南風原町で申請できます。

他の市町村で「妊婦支援給付金(1回目)」のみ受給した場合は、南風原町で「妊婦支援給付金(2回目)」の申請ができます。

その際、南風原町に妊婦支援給付認定申請を行う必要があります。

Q7.南風原町で妊娠をした後、または出産した後に転出します(しました)、申請はどうなりますか?

A.原則転出先で申請をしてください。

※既に南風原町で妊娠届出時の面談・助産師による新生児産婦訪問を行なっている場合は国保年金課健康づくり班(ちむぐくる館内)にご相談ください。

Q8.妊婦支援給付金の申請手続きは、保健師等との「面談」が必要ですか?

A.全ての妊婦へ身体的・精神的・経済的な面で、支援を総合的に行う観点から、妊婦等包括相談支援事業と一体的に経済的支援を実施するものであるため、

保健師等との面談のご協力をお願いします。

妊娠届出・母子健康手帳交付時の妊婦さんとの面談後に「妊婦支援給付金(1回目)」の申請書類(妊婦給付認定申請書)をお渡しします。

「出産応援アンケート」も回答してください(妊娠6か月頃にアンケートを送付します)「妊婦支援給付金(2回目)」の申請書類(胎児の数の届出書)をお渡しします。

助産師等による「2か月児訪問」等の訪問時に面談をお願いします。

Q9.妊婦のための支援給付金の対象者は、未成年でも妊婦もしくは乳児の母親なのですか。

A.妊婦のための支援給付は、「妊婦」に対して行うものであることから、たとえ未成年であっても妊婦本人に支給することが必要です。

Q10.添付書類の親子(母子)健康手帳はどのページをコピーすればいいですか。

A.南風原町で親子健康手帳の交付を受けた方は、妊娠中の経過は26・27ページ、出生届出済証明は1ページに掲載されています。

※親子(母子)健康手帳は、発行市町村により形式が異なる場合があります。

- 妊娠中の経過…妊婦健診受診の際に医療機関で記載してもらうページ

- 出生届出済証明…出生届の際に役場で押印がされているページ

(参考)こども家庭庁:妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付

本事業の詳細はこども家庭庁のホームページをご覧ください。

妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付)![]()

お問い合わせ

南風原町 国保年金課 健康づくり班(ちむぐくる館内)

Tel 098-889-7381(9時00分~12時00分、13時00分~17時00分/土日祝祭日は除く)