本文

宮平

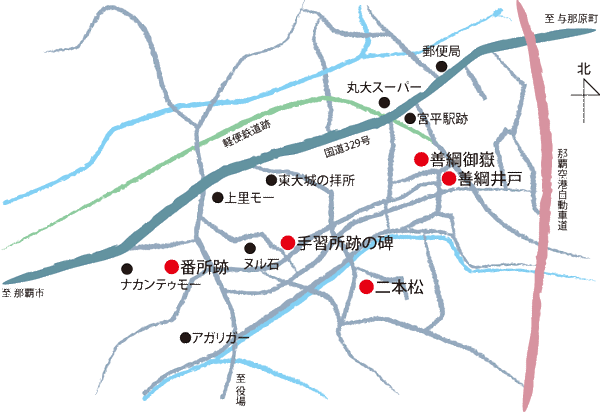

南風原間切番所跡

琉球王朝時代、尚寧王(しょうねいおう)が各間切に番所を設置、南風原の番所は宮平に置かれました。宮平がドゥ(中心)と言われるゆえんです。

伝統の獅子舞

宮平の獅子舞は、冠船劇の獅子舞と伝えられる伝統芸能で、尺の手・六尺・マーイ手・猿手・ムッチュー・巻捨・カクジシリの7種の舞があります。 現在の獅子は二代目です。初代の獅子は首里王府から拝領したものと伝えられていますが、戦争で行方不明となり貴重な伝統芸能の存続が心配されていました。これを聞きつけたハワイ在住の赤嶺三郎(あかみねさぶろう)氏が、ハワイの宮平出身者に呼びかけて寄付を集め製作、寄贈されたのが先代、ハワイ生まれの獅子です。

今も多くの教育者を輩出。教育発祥の地、宮平

宮平公民館の前には「南風原町間切宮平村・手習所之跡」と書かれた石碑があります。1868年、仲村渠筑親雲上(なかんだかりちくぺーちん)が首里奉公の中で覚えた学問を地元の子供たちへ教えるためにムラヤーに「手習所」を創設しました。これが島尻(しまじり)地区で初の教育施設、学校のはじまりです。南風原における教育発祥の地としても有名で、石碑は子弟教育に尽力した、宮平の先駆者・仲村渠筑親雲上の遺徳をたたえたものです。現在も、宮平には教師や教育関係者が多く、その伝統が生きています。

善綱井戸(よこつながー)

善綱御嶽(よこつなうたき)の東南にあり井戸で、おいしい水が涌き、干ばつでも涸れることなく、集落のウブガー(産井戸)やワカミジ(若水)として利用されてきました。神ガーともよばれていました。

二本松(たーちまーつー)

富士山小(ふじさんぐゎー)とよばれる小高い丘の西側に、二本(たーち)の松の木があり、そうよばれていました。一本が枯れても、そのまま「たーちまーつ」とよばれていたそうです。現在の松は、戦後に植えられたものです。

善綱御嶽(よこつなうたき)

別名「ウガンヌメー」ともよばれる拝所(うがんじゅ)で、宮平の村づくりをした善綱大屋子(よこつなうふやく)が住んだといわれ、後方には彼のお墓があります。1949年、戦災で破壊された御嶽3カ所。字内の拝所9カ所、カー(井戸)5カ所の神々を一カ所に集め、ウカミヤー(御神屋)を仮安置しました。現在のウカミヤーは、2000年に建て直したものです。

綛掛(かしかけ)(町指定無形文化財)

手を取り合う仕草や髪形も特徴的 琉球王朝時代に王と同席して三味線を習うことを許された宮平(みやひら)ウファーが芸能をひろめました。その影響で同区からは三味線弾きや琉球舞踏家が連綿と出ています。

そうした芸能のひとつ、宮平の綛掛は、「干瀬節(ひしぶし)」「七尺節(しちしゃくぶし)」「サアサア節」の3曲になっており、古典女踊りの伝統的な型を受け継いでいます。