獅子とノロ殿内(ぬんどぅんち)が守る癒しの里 照屋(てるや)

2015年2月2日

照屋を守護している神々が祀られているノロ殿内(ぬんどぅんち)、ムラの入口で邪気返しの目的で置かれたシーサーなど、多くの史跡を見ることができます。

伝統の舞方棒 (めーかたぼう)“アブシの手”を受け継ぐ

舞方棒は、舞台や祭事などの場における清めの意味をもつ開幕舞踊です。力強い棒の舞によって、疫病・災害・悪霊を払うとされます。照屋の舞方棒も、かつての「村遊び」の中で継承されたもので、「アブシの手」と「北谷(ちゃたん)の手」の2つの型がありました。近年では「アブシの手」だけが年中行事と慶祝の場や舞台で演じられています。アブシとは、田畑のあぜ道のことで、照屋の舞方棒は、十文字に動く型で、あぜ道の交差点で動いているような面持ちで演じられるためそうよばれるようになりました。

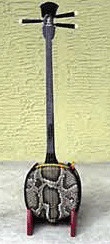

琉球楽器の桃原(とうばる)工房

沖縄音楽に欠かせない三線(さんしん)の中でも、独特の共鳴装置をもった伝統的な「盛嶋開鐘(むりしまけーじょー)型」。その胴部分を現代的に改良した手作り生産で三線作りに取り組んでいます。盛嶋型の三線は、優雅な形状と音色をもち、多くの琉球音楽愛好家から支持されています。

照屋ノロ殿内(てるやぬんどぅんち)

集落の北西部にあり、集落を守護している神々が祀られている清涼な空間です。1980年に木造から現在のコンクリート造りに改築されました。

殿の下(とぅんぬしちゃ)

公民館の裏にある殿の下(とぅんぬしちゃ)は、首里王府時代に、王府に滅ぼされた安平田子(あひたしー)の次女、真呉勢(まぐしー)が、浦添(うらそえ)の仲間大主(あかまうふすー)を婿養子に迎えて、結婚後に住んでいた住居跡です。

東(アガリ)のシーサー

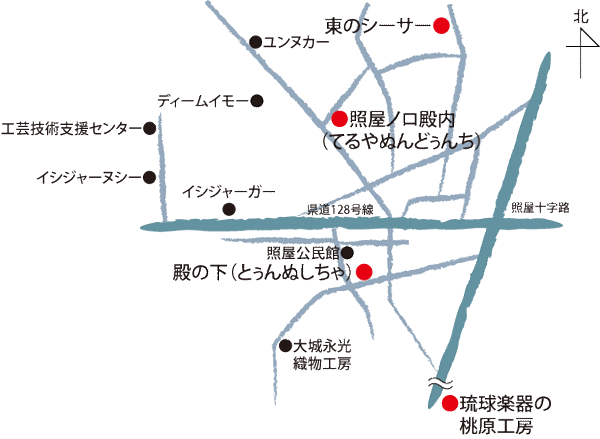

●MAP