いにしえの郷愁を誘う里 神里(かみざと)

2015年2月2日

県内でもめずらしい獅子舞が舞う

神里の獅子舞は、面が赤色で牙があり、額に三日月が描かれているめずらしいものです。獅子舞には雄雌がありますが、三日月の描かれた神里の獅子は雌で、県内でも二カ所しかない貴重なものです。同じ町内の本部(もとぶ)の獅子と雄雌一対だといわれています。口を大きく開き、それを強調するような動きが特徴で、後ろ向きに退場します。十五夜には集落内にあるムートゥヤー(門中)を練り歩いて厄払いをします。獅子の保管はもともと、仲門(なかじょう)家が行っていましたが、ある日、代々男の子がひとりしか生まれず家系がなかなか繁栄しない田本(たもと)家の人が、「仲門家は獅子を崇めて繁栄しているから私たちにも獅子を貸してくれ」と頼みに来ました。それ以降、獅子の保管は田本家が行うようになり、男の子も増えたという言い伝えがあります。

高屋之殿(たかやぬとぅん)・中之殿(なかぬとぅん)

高屋之殿 中之殿

高屋之殿は「琉球国由来記」に記されている拝所(うがんじゅ)のひとつ。中山(中城:なかぐすく)と北山(今帰仁:なきじん)への遥拝所(うとぅーし)として重要な場所です。中之殿も「琉球国由来記」に記されている拝所(うがんじゅ)のひとつ。上ノロ殿内(うぃーぬんどぅんち)に合祀されていましたが、1991年に元の位置(今の場所)に戻されました。

御願毛(うがんもー)

集落の北側にあり、現在は町民のいこいの広場にもなっている神里ふれあい公園。かつてこの場所は、御願毛(うがんもー)とよばれる拝所(うがんじゅ)で、沖縄の古い歴史書「琉球国由来記」の中に登場した聖地「神里之嶽(かみざとのだき)」があります。

上ノロ殿内(うぃーぬんどぅんち)

集落の北側にあり、地元ではお宮とよばれています。1959年に茅葺きから石積みへ、さらに1978年には石積みからコンクリートへと改築されました。管理は、隣接する野呂殿内(のろどぅんち)が行っています。

アダンの実の話

昔、神里にひとりのノロが、兄と兄妹仲良く暮らしていました。ある日、妹のノロが身ごもり、兄にアダンの実が食べたいと懇願しますが、結婚を許されていないノロの妹が身ごもったことに兄は怒りと驚きで、アダンの実を妹にはあげずに他の村人たちに分けてしまいます。兄の仕打ちに逆上した妹は、アダンに呪いをかけて実がつかないようにしてしまいました。その後、神里にあるたくさんアダンの木には全く実がならなくなったということです。

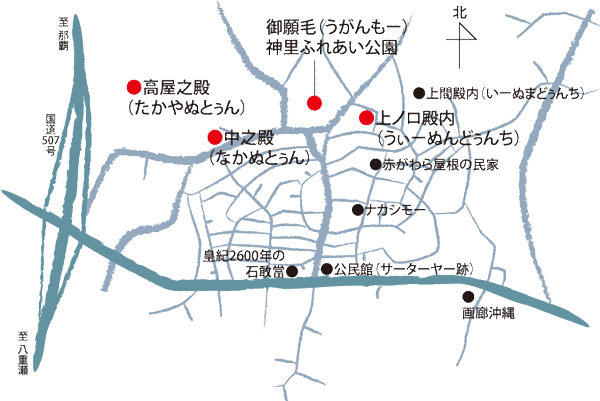

●MAP